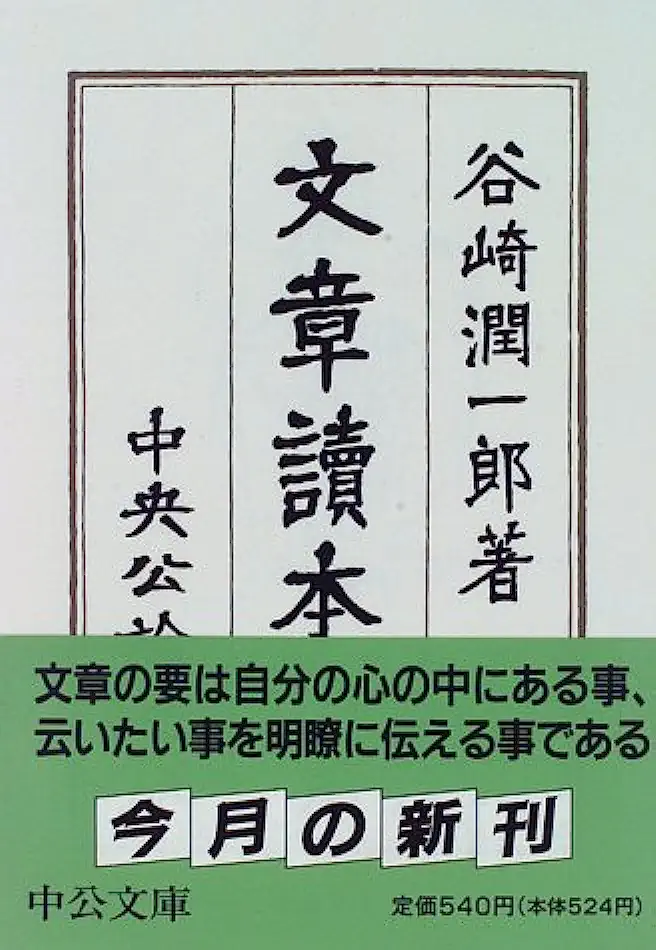

文章読本 ★★★★☆ 谷崎潤一郎 中公文庫

昭和9年(1934年)刊。後に、三島由紀夫、丸谷才一、川端康成、井上ひさしといった錚々たる文豪たちが同じ題名の本を書いているが、そのすべては本書を下敷きにしている。文章読本の総本山ともいうべき本で、さすがに格調が高い。

とにかく、例文が渋すぎる。「朦朧派」の例として、西鶴の『都のつれ夫婦』

行すゑのしらぬ浮世、うつり替るこそ変化(へんげ)のつねにおもひながら、去年もはや暮て、初霞の朝長閑に、四隣の梢も蠢(うごき)、よろづ温和にして心もいさましげなるこそ、しばらく此所(このところ)をも去て世の有様をも窺ひ猶身の修行にもせんと思ひ、さしも捨がたき窟(いはや)の中を出立(たちいで)、……

「平明派」の例として、森鴎外の『即興詩人』

忽ちフラスカアチの農家の婦人の装したる媼(おうな)ありて、我前に立ち現れぬ。その背はあやしき迄直(すぐ)なり。その顔の色の目立ちて黒く見ゆるは、頭より肩に垂れたる、長き白砂(はくさ)のためにや。膚(はだへ)の皺は繁くして、縮めたる網の如し。黒き瞳は眶(まぶち)を塡(う)めむ程なり。……

を挙げている。

他にも、(装飾過多の悪い例として)「美文体」である太平記の一節、

土墳数尺(すうせき)の草、一径涙(なんだ)尽きて愁(うれひ)未尽きず。舊臣后妃泣く泣く鼎湖(ていこ)の雲を瞻望(せんぼう)して、……

とか、(文章の「間隙」について説明するための良い例として)頼山陽の書簡文(いわゆる「候文」)、

其の後は打絶御尋も不申、平生平塚の二字横胸間居候へども打過申候、其由は御聞も可被下、又々国元へ老母迎に参り花にエイヤツト馳着、淀より直に嵐山へ参未見妻子面内に花のかほを見候、…

なんかを挙げているのだ。

こうしてみると、かつての日本語は実に芸術性が高かった。言語とは本来そういうものなのかもしれない。

これらの多様な文体は、昭和9年の時点でほとんど廃れてしまっていたが、しかし教養としてまだ読まれていたのだろう。

谷崎は、現在使われている文体は口語体のみだとした上で、それを以下の4つに分類している。

1.講義体

2.兵語体

3.口上体

4.会話体

このうち兵語体は、「〜であります」という軍隊言葉である。本書自体がこの文体で書かれているが、今読んでもほとんど違和感を感じない。しかし、現在この文体を使いこなせる人はいないだろう。

この当時はまだ、書き言葉に対してさまざまな実験を行う余地があったことが窺える。

だが、いまや日本語は「だ/である体」と「です/ます体」だけの軽薄な世界になってしまい、かつての豊穣な世界は永遠に失われてしまった。

「日本語には、西洋語にあるようなむずかしい文法と云うものはありません」とか、「日本語には明確な文法がありませんから、従ってそれを習得するのが甚だ困難なわけであります。一般に、外国人に取って日本語ほどむずかしい国語はないと云われる」、などと言われると突っ込みを入れたくなるが、それは現代的な視点に囚われているというものだ。ここでいう「文法」とは、あくまでも英語やドイツ語などのヨーロッパ諸言語の文法が念頭にあるのだから、あながち間違っているとはいえない。

本書を読むと、日本語の変遷がわかって興味深い。

例えば、「文化」「概念」「検討」「認識」「待望」といった言葉は、今は何も意識せずに使っているが、当時はまだ座りの悪い新語だったようだ。

「男女平等というのは、女を男にしてしまう意味ではない以上、また日本文には作者の性を区別する方法が備わっている以上、女の書く物には女らしい優しさが欲しいのでありまして、…(中略)…女の子が書くなら「お父様がおっしゃいました」「お母様がおっしゃいました」とあった方が、尋常に聞こえます」というような記述もある。

今や、「〜よ」「〜だわ」の類の「女言葉」は、海外ドラマの翻訳のような嘘くさいシチュエーションでしか使われないし、「〜しますの」「〜あそばせ」に至っては漫画くらいでしか見かけないが、そう遠くない最近まで、男性と女性は実際にまったく違う喋り方をしていたのだ。

いくら「感覚を磨け」と言われても、今、近松や源氏物語の文章を頭にインプットすることは容易ではないだろう。

すると、実用的な意味での「文章道の極意」とは、「一字一句をおろそかにせず、極限まで無駄を削れ」ということになるだろうか。(23/06/10読了 23/07/04更新)

読書日記 2023年

読書日記 2023年