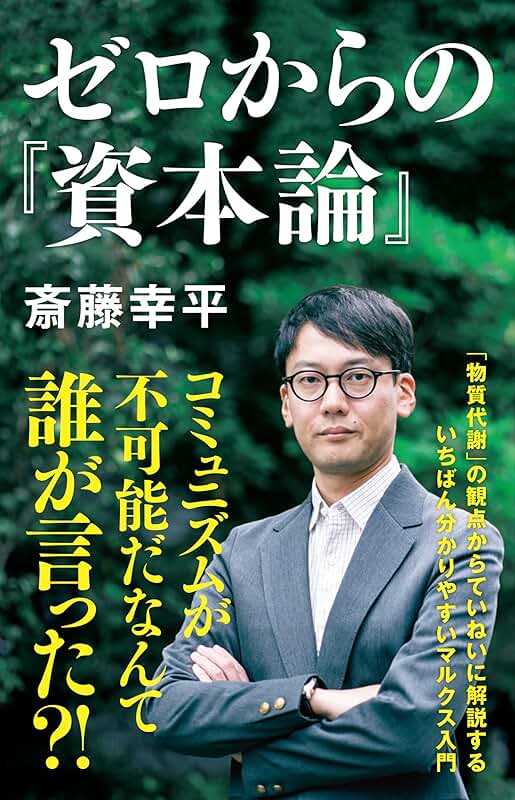

ゼロからの『資本論』 ★★☆☆☆ 斎藤幸平 NHK出版新書

まず、「毎日が楽しくてしょうがない人が、この本を積極的に手に取る確率は低いはず」という序文の冒頭からして違和感がある。

どうやら著者は、『資本論』は現代社会に不満を持っている人が読むべき本であり、社会を改革する処方箋になりうる、と本気で信じているようだ。

でも、『資本論』はあくまでも、「人類史に多大な影響を与えた本」として、歴史的な文脈で語られるべきなのではないだろうか。

『資本論』の初版が刊行されたのは、1867年――大政奉還の年である。

マルクスの言う「搾取される労働者」というのは、工場の劣悪な環境で、無機的でやりがいのない単純作業に長時間従事させられた人たちだ。現代でもそれは、非正規雇用やブラック企業、技能実習生などの形で存続している。

しかし、当時と比べれば労働者の環境は圧倒的に改善されているのであり、150年前の社会問題を現代の文脈で議論するのは無理がある。

そういう問題は確かに存在するにせよ、それは資本主義の枠内で解決できることだ。そこから「コミュニズム」を夢想するのは、論理の飛躍だろう。

資本主義がそれほどの巨悪であるなら、むしろそれが現在まで生きながらえ、しかも盤石に見えるのはなぜだろうか。これこそ著者の言う、「資本主義による「魂の包摂」ここに極まれり」ということなのだろうか。

とはいえ、現代の日本において、日本が中国やソ連のようになってほしいと考える人はいないだろう。

この点に関して著者は、これまでに現存した(する)「社会主義国家」は、マルクスの唱えた「コミュニズム」とは別物だと主張する。それは、資本家に代わって官僚が労働者の余剰価値を搾取する、「国家資本主義」とでも呼ぶべき経済システムである。この点は大いに納得できる。

では、資本主義を葬り去った後に来るべき経済システムとは、いかなるものか?一体どんな、魔法の処方箋が存在するというのだろう?

大いに期待をもって読み進めたが、なんとも拍子抜けだった。

著者が想定している「コモン」というのは、かつての伝統的な<ムラ社会>を復活させよということか?

しかし、その具体的なイメージはというと、「市民営化」による相互扶助によって社会の富が溢れ出す…などと、大風呂敷を広げた割にはスケールが小さく、かつ荒唐無稽である。

非現実的なことを空想して現実に文句を垂れ、デモとか労働運動をするくらいなら、この社会で少しでも年収を増やし、スキルアップして転職するために時間やお金を使ったほうがいいと考える人の方が多いでしょう。(P. 153)

結局、この一文が、本書で一番納得できたような。(24/11/22読了 24/12/22更新)

読書日記 2024年

読書日記 2024年