世界史を変えた薬 佐藤健太郎 講談社現代新書 ★★★★☆

改めて考えてみれば、薬を飲んで病気が治るというのは、実に驚くべきことである。

つい最近まで、死はもっとずっと身近なものだった。昭和のはじめ頃までは、日本人の平均寿命は40歳ちょっとだった。遺伝子が変化したわけではない。衛生状態が良くなったこと、たとえ病気に罹っても、薬を飲めば治るようになったことのおかげである。

医薬の進歩の歴史は、科学が人類にとっていかに有益であるかを示して余りある。

本書は、医薬のあけぼの、ビタミンC、キニーネ、モルヒネ、麻酔薬、消毒薬、サルバルサン、サルファ剤、ペニシリン、アスピリン、エイズ治療薬の11章からなる。物理的なページ数は少ないものの、記述が簡潔にして要を得ているため、濃厚である。各章がウンチクに満ちている。例えば:

かつては動物の糞尿や血などの「汚物薬」が医薬として用いられていた かつては日本でもマラリアが猛威をふるっていて、平清盛もマラリアに倒れたと言われている。石垣島や西表島では第二次大戦中もマラリアが多かった。これらの島は沖縄本島や波照間島からの疎開先となったため、多くの人がマラリアで亡くなった 1804年、世界で初めて全身麻酔による手術を行ったのは、日本の華岡清洲であった。彼は、チョウセンアサガオをすりつぶして麻酔薬「通仙散」を創り出した。チョウセンアサガオは日本麻酔学会のロゴマークになっている 亜酸化窒素(笑気ガス、N2O)、ジエチルエーテル(C2H5OC2H5)、クロロホルム(CHCl3)、シクロプロパン(C3H6)、キセノン(Xe)など、麻酔作用をもつ様々な気体が知られている。しかし、これらの分子の構造には共通点はなく、実は麻酔の原理は今もってまったくわかっていない 「世界史を変えた薬」の真打ちであるペニシリンは、フレミング(Alexander Fleming)が二度、偶然に抗菌物質を発見するという奇跡によってもたらされた。一つ目は、彼自身の鼻水からリゾチームを発見したことである。もう一つは、ブドウ球菌を培養していたシャーレの中に、偶然、アオカビ Penicillium notatum の胞子が飛び込んだことによる。彼がペニシリンを発見したシャーレは、大英博物館に展示されている

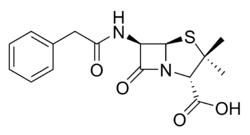

ペニシリンは、βラクタムと呼ばれる、反応性の高い珍しい環状構造をもつ(下図)。そのため、人体に影響を与えることなく、有害な細菌だけを都合良く退治してくれる

ペニシリンの単離は、1940年にフローリー(Howard Walter Florey)、チェイン(Ernst Boris Chain)によって初めて成功した。第二次大戦中、ペニシリン研究には「マンハッタン計画」に次ぐ資金が投入され、量産が可能になった。フレミング、フローリー、チェインの3人は、1945年にノーベル生理学・医学賞を受賞している 人類史上最もヒットした薬は、アスピリンである。アスピリンは1899年に発売されたが、現在でも年間5万トンも生産され、そのうち3分の1がアメリカで消費される。アスピリンは分子量が180しかなく、現在の創薬の常識からすると小さすぎる

まさに新書の鑑とでもいうべき本である。こういう本を書きたいものだ。

本書の出版後に、イベルメクチンの開発により大村智さんがノーベル生理学・医学賞を受賞した。医薬品の開発に対してノーベル賞が贈られたのは、1988年(H2ブロッカーの発見、および抗ウイルス剤の開発)以来、27年ぶりの快挙であった。それについて解説した小冊子が、付録として付いてくる。(16/02/18読了 16/05/17更新)

読書日記 2016年

読書日記 2016年