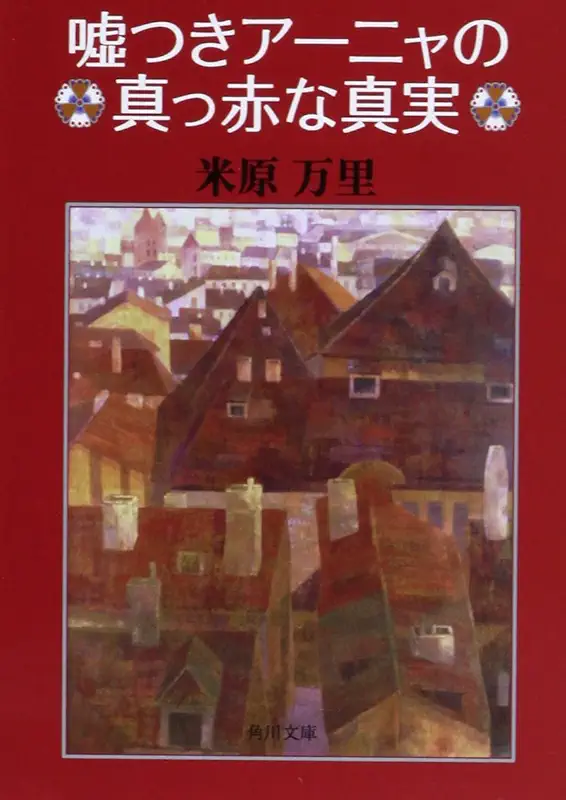

嘘つきアーニャの真っ赤な真実 米原万里 角川文庫 ★★★★★

著者は稀代の名エッセイストと言われるが、実際のところ、こんなに文章の巧い人が他にいるだろうか?絶妙に散りばめられた下ネタといい、とにかく構成が素晴らしいのである。

著者は稀代の名エッセイストと言われるが、実際のところ、こんなに文章の巧い人が他にいるだろうか?絶妙に散りばめられた下ネタといい、とにかく構成が素晴らしいのである。

何気なく読み始めたら最後、たちまち物語に引きずり込まれ、一気に最後まで連れていかれてしまう。思わず目頭が熱くなる箇所もある。

舞台は、1960年から64年までの間、少女時代の筆者が通った、チェコスロバキアのプラハにあったソビエト学校である。

これだけでもう歴史である。何しろ著者の父は、貴族院議員だった裕福な祖父の家を飛び出し、地下に潜って非合法だった共産主義に身を投じたという、筋金入りの共産主義者なのだ。その職場は、コミンテルンと、そのあとを継いだコミンフォルムが解散したあと、世界に唯一残された共産主義政党の国際交流機関だった。その出自からして、「事実は小説よりも奇なり」なのである。

主な登場人物は、ギリシャ人のリッツァ、ルーマニア人のアーニャ、そしてユーゴスラビア人のヤミンスカである。

その一癖も二癖もあるクラスメートたちに、30年の歳月を経て、中年になった筆者が会いに行く。

その間に、ベルリンの壁は崩壊し、チャウシェスクは亡命し、旧ユーゴスラビアでは内戦が勃発してNATO軍が空爆を始めた。そんな中、再会できたこと自体が奇跡のようだ。

歴史に翻弄され、筆者以上に数奇な運命をたどることになった3人の女性たちの半生が明らかになる。

アーニャはチャウシェスク政権の幹部の娘で、幼少期に毛沢東に抱っこされたこともある。そして、再会時に明かされるヤミンスカの出生の秘密とは…。

まるでサスペンスのように、物語はスリリングな展開を見せる。本書は、私たちがほとんど知ることのなかった、冷戦時代の東側世界の秀逸なルポルタージュにもなっている。

こうしてみると、『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』という一見奇妙なタイトルも、筆者一流のアイロニーであることがわかる。「真っ赤な真実」とは、共産主義社会の実態ということだろう。

余談だが、「ある条件下で6倍にも膨張する人体の器官はなにか」という有名なジョーク(?)があるが、その出所はここだったのか…。(19/01/06読了 24/03/13更新)

読書日記 2019年

読書日記 2019年