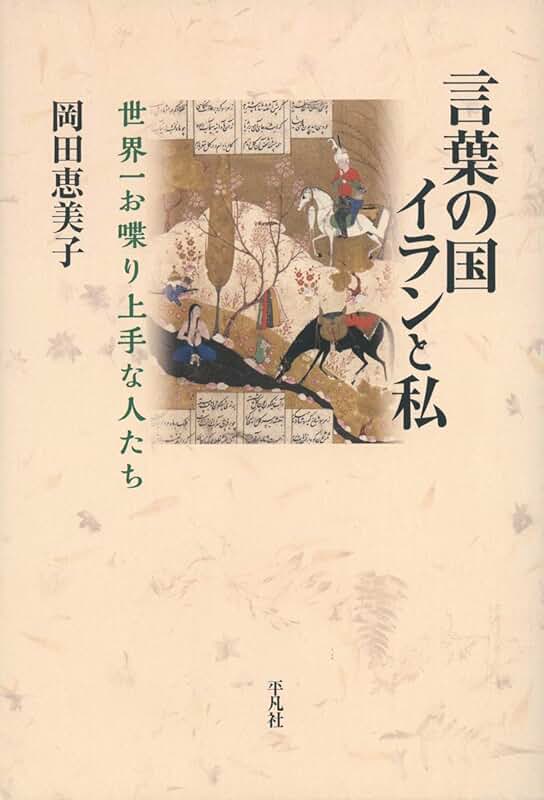

言葉の国イランと私 岡田恵美子 平凡社 ★★★★★

この本は今年出版されたばかりだが、筆者は1932年の生まれだから、なんと87歳である。文章は凜として明晰で、気品に溢れている。

著者は道を作った。学問とは、かくあるべきだろう。

国語教師だった著者はある日、「イラン・イラク発掘展」を見に行く。会場に置かれていた発掘現場の写真の中に、かんな屑を散らしたような奇妙なものがあった。それは、砂漠の砂の上に書かれたペルシア語だった──。

すっかりペルシア語に魅了された著者は、ペルシア語の勉強に没頭する。基礎は一通り習得したものの、当時は、イランへの留学なぞ夢のまた夢だった。

ところが、ひょんなところから道が開ける。知っているペルシア語を並べ立てて国王へ手紙を書いたところ、それが実際に国王の目に止まり、国費留学生として迎えられることになるのだ。まるでお伽噺のような展開である。

その国王は、著者が4年間の留学生活を終えて帰国した後、ホメイニによるイスラーム革命によって失脚することになるというから、まことに運命的である。

著者は茶道を習い、振り袖やお茶道具一式をジュラルミンのスーツケースに詰めて、イランへ留学に向かう。

それは1963年のことだから、今から半世紀以上も前の話だ。でも、当時のほうが現代よりも文化に対する「余裕」があったのではないか、と思ってしまう。

イランが「テロリスト国家」だと思っている、アメリカのプロパガンダを鵜呑みにする無知蒙昧の輩はさておき、イランといえば、中東情勢のキープレイヤーとして、キナ臭い文脈で語られることがほとんどである。あるいは、行ってみたらとても親切なもてなしを受けた・・・という「旅人のパラダイス」として描かれるのがせいぜいだろう。

だが、われわれのイランに対する理解で、決定的に抜け落ちている視点がある──それは、イランはペルシア帝国の豊穣なる文化の後継者だということだ。

当時のテヘラン大学の講義の様子はとても興味深いし、ペルシアの箴言が多数載せられているのも良い。本書を読めば、そんなひと味違うイランの魅力的な姿が見えてくるだろう。

時には鞍の背に、時には鞍を背に (『王書』)

古い楽器でも新しい曲は弾ける (『ヴィースとラーミーン』)

楽しくも 苦しくも 命はつきる

酒を飲め バグダードでもバルフでも

われらの 去りしのちも

月日はめぐる 限りなく

(『ルバーイヤート』 O. ハイヤーム)

生木は意のままに撓められるが

乾けば火でしか矯められぬ

(『バラ園』 A. A. サアディー)

麝香はみずから薫る

(19/07/12読了 19/07/15更新)

読書日記 2019年

読書日記 2019年